Il telescopio spaziale SPHEREx ha cominciato la sua missione

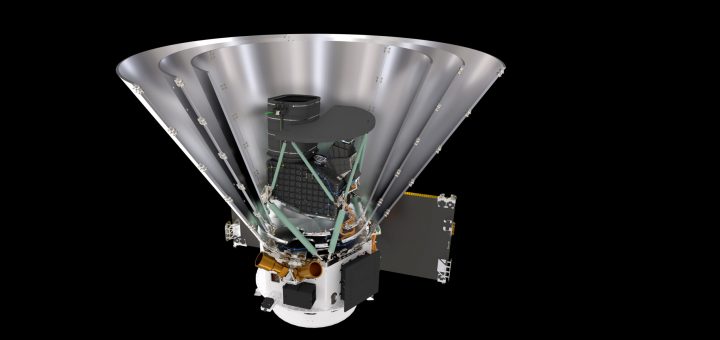

Il 1º maggio 2025 il telescopio spaziale SPHEREx (acronimo di Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) ha ufficialmente intrapreso la sua missione scientifica. Dopo settimane di operazioni di verifiche e test, lo strumento ha finalmente iniziato a raccogliere dati, aprendo una nuova finestra sull’universo grazie a una caratteristica senza precedenti: l’osservazione del cielo a 102 diverse lunghezze d’onda.

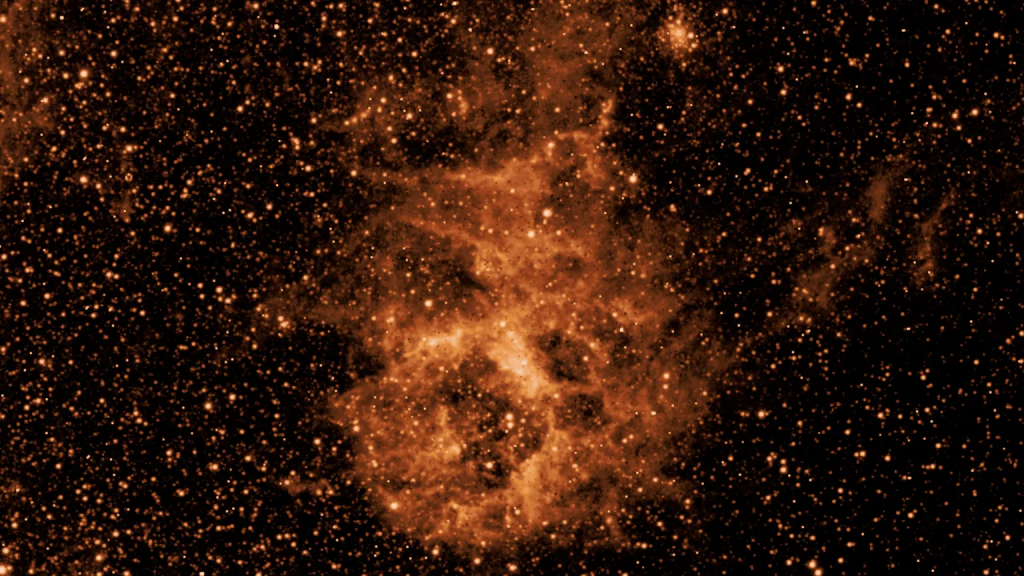

Si tratta di una caratteristica del tutto innovativa: nessun altro telescopio spaziale, prima d’ora, aveva mai utilizzato una copertura spettrale così ampia per mappare il cosmo. Questo è reso possibile da uno spettrometro all’avanguardia che consente a SPHEREx di affrontare un ventaglio molto ampio di obiettivi scientifici. Tra questi, l’individuazione di molecole fondamentali per la vita come l’acqua e le molecole organiche, e lo studio della composizione chimica delle nubi interstellari all’interno della Via Lattea.

Dal lancio all’inizio delle missione scientifica

SPHEREx è stato lanciato l’11 marzo 2025 a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, e da allora ha completato con successo tutte le fasi preliminari di verifica in orbita. Questi controlli erano fondamentali per garantire il corretto funzionamento degli strumenti e la precisione nelle osservazioni. La missione è progettata per durare due anni, durante i quali il telescopio eseguirà una mappatura a 360° dell’intera volta celeste ogni sei mesi, per un totale di quattro scansioni complete. Il sistema funziona acquisendo quotidianamente circa 3.600 immagini: durante ogni orbita attorno alla Terra, SPHEREx osserva un sottile anello del cielo, per poi spostarsi leggermente nell’orbita successiva grazie all’uso di ruote di reazione, ampliando progressivamente la copertura fino a formare una mappa tridimensionale dell’universo.

Costruire una mappa 3D ad altissima risoluzione dell’universo è l’obiettivo principale della missione, grazie alla quale gli scienziati potranno indagare fenomeni fondamentali come l’inflazione cosmica. Si tratta di un momento di rapidissima espansione che si ritiene abbia avuto luogo nei primissimi istanti di vita del cosmo, e capirne i meccanismi potrebbe spiegare molte delle proprietà attuali di ciò che osserviamo.

SPHEREx svolgerà anche un ruolo di esploratore spaziale, identificando regioni di interesse, stelle e galassie che potranno essere successivamente studiate in dettaglio da strumenti più potenti come il James Webb Space Telescope.

Secondo le previsioni, SPHEREx raccoglierà immagini di oltre 450 milioni di galassie, alcune delle quali situate a più di 10 miliardi di anni luce dalla Terra, esplorando lo spettro del visibile e dell’infrarosso.

Una collaborazione innovativa tra pubblico e privato

Gestire e trasmettere una mole così consistente di dati, circa 20 gigabit al giorno, rappresenta una sfida significativa dal punto di vista tecnologico e logistico. Per questo la NASA ha stretto una collaborazione con il settore privato, che rappresenta un esempio concreto di sinergia tra enti pubblici e aziende in ambito aerospaziale.

In particolare, la NASA ha collaborato con la società norvegese Kongsberg Satellite Services (KSAT), già partner nel 2023 per l’integrazione delle sue antenne nel Near Space Network. In occasione delle operazioni di SPHEREx, è stata aggiornata un’antenna KSAT situata in Antartide, integrata nel sistema cloud dell’azienda, che a sua volta è stato connesso all’archivio NASA DAPHNE+ (Data Acquisition Process and Handling Environment). Grazie a questa rete ibrida, una porzione significativa dei dati generati da SPHEREx viene trasmessa all’antenna antartica, inviata ai satelliti KSAT e infine archiviata nel cloud aziendale, sincronizzato con quello della NASA. Questo processo garantisce un flusso efficiente e sicuro di dati scientifici.

Fonti: NASA

Questo articolo è copyright dell'Associazione ISAA 2006-2026, ove non diversamente indicato. - Consulta la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.

Questo articolo è copyright dell'Associazione ISAA 2006-2026, ove non diversamente indicato. - Consulta la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.