Un ricordo di Dick Gordon

Richard Francis Gordon Junior, meglio noto come Dick Gordon, uno dei 24 uomini che hanno viaggiato oltre l’orbita terrestre fino alla Luna, ci ha lasciato lo scorso 6 novembre, a 88 anni, portando con sé la sua esperienza di pioniere della prima era spaziale. Dick, a differenza di tanti suoi colleghi, non ha mai pubblicato un’autobiografia; possiamo però ripercorrerne l’avventura di astronauta, attingendo alle interviste che, alcuni anni fa, ha rilasciato nell’ambito del progetto Oral History della NASA.

Dalla US Navy alla NASA

Gordon era arrivato alla NASA nel 1963, come esito di quello che lui definiva “una normale evoluzione professionale”. Un percorso iniziato dodici anni prima, una volta uscito dal college, con la decisione di diventare pilota della US Navy per assolvere ai suoi obblighi militari. Dick, in precedenza, non aveva avuto un particolare interesse per il volo, ma se ne era subito innamorato, decidendo di farne il suo lavoro.

Lo appassionavano gli aerei, non lo spazio. Quando, nei primi anni di accademia a Pensacola, i cadetti furono riuniti in auditorium ad ascoltare la presentazione di un distinto signore che parlò loro di razzi, orbite e voli spaziali, non ne ricavò una grande impressione. Quel signore – si chiamava Wernher Von Braun – gli sembrò eccentrico, strano come il suo accento, “un po’ fuori di testa”.

Continuò la sua strada, prendendo le “ali” di pilota nel 1953. Fu assegnato all’All-weather Fighter Squadron di Jacksonville e, dopo aver frequentato la Navy’s Test Pilot School di Patuxent River, divenne pilota collaudatore.

Nel frattempo, nel 1957, era arrivato lo Sputnik e il programma spaziale era diventato un urgenza nazionale, sentita da tutta l’opinione pubblica e, ovviamente, anche dai test pilot, ai quali il presidente Eisenhower si rivolse per reclutare i primi astronauti.

“Quando furono presentati i sette Mercury – raccontava – li conoscevo tutti”. Alan Shepard era stato uno dei suoi istruttori a Patuxent River, con John Glenn aveva lavorato alla sperimentazione dell’F8U Crusader… quegli uomini appartenevano al suo stesso mondo: fu quindi “naturale” per lui partecipare alle selezioni del secondo gruppo di astronauti (quelli che saranno i “new nine”) nel 1962.

Gordon supera la prima settimana di intensi esami medici, viene ammesso ai colloqui tecnici ma, con suo grande smacco, non è tra i prescelti. Il disappunto è ancora più grande, perché tra i nove c’è il suo collega ed amico Pete Conrad. Ritenterà però l’anno successivo, riuscendo ad entrare nella rosa dei quattordici astronauti del terzo gruppo.

Gli astronauti del terzo gruppo. Da sinistra, in piedi: Collins, Cunningham, Eisele, Freeman, Gordon, Schweickart, Scott e Williams. Seduti: Aldrin, Anders, Bassett, Bean, Cernan e Chaffee. Credit: NASA

Nei primi sei mesi dalla loro assunzione i candidati astronauti attraversavano un periodo di formazione generale, poi venivano assegnati a settori specifici. Nel 1963 il programma Mercury era concluso, il Gemini stava per entrare nella fase operativa, mentre il progetto Apollo era nel pieno dello sviluppo. A Gordon venne chiesto di collaborare alla revisione del design dell’hardware, in particolare per quello che riguarda i pannelli di controllo del modulo di comando e del modulo lunare. Dick si trovò a lavorare a stretto contatto con gli ingegneri della NASA e dei contractor, viaggiando per gli States da un’azienda all’altra. I rapporti tra tecnici e astronauti non erano tesi, come a volte li si dipinge, ma non privi di asperità. Su tutto, gravava la pressione imposta dall’impegno, preso da Kennedy, di portare l’uomo sulla luna entro la fine del decennio; spesso le proposte di modifiche incontravano resistenze, per il solo fatto che avrebbero allungato i tempi di lavoro.

La prima assegnazione

Venne poi l’assegnazione ad un equipaggio. Come ogni astronauta Gordon ne fu felicissimo, anche se si trattava solo di una backup crew, sia perché era in squadra con Pete Conrad (Donald Slayton, responsabile di queste scelte, cercava di mettere insieme persone che avessero forti affinità, anche caratteriali) sia, soprattutto, perché essere equipaggio di riserva era il preludio per diventare primo equipaggio. Secondo il meccanismo di turnazione che fu tendenzialmente applicato nei progetti Gemini ed Apollo, far parte della backup crew in una missione, voleva dire essere nella prime crew dopo altre due: Dick e Pete furono riserva per Gemini VIII ed equipaggio principale in Gemini XI.

A volare su Gemini VIII, nel marzo del 1966, furono Neil Armstrong e Dave Scott. La loro missione realizzò il primo docking della storia con lo stadio-bersaglio Agena, lanciato 100 minuti prima di loro, ma rappresentò anche la prima grave “crisi” nella storia del volo spaziale, con la capsula Gemini finita a rotolare su se stessa, a causa del malfunzionamento di uno dei thruster del controllo di assetto, con una velocità così alta da far rischiare agli astronauti la perdita della coscienza.

Durante quelle ore Gordon si trovava al Controllo Missione, a supporto del CapCom, ossia del responsabile delle comunicazioni con l’equipaggio, ma non ci fu per lui, né per i flight controller, molto da fare. Il problema si manifestò e fu risolto mentre la Gemini si trovava in una zona dell’orbita in cui non c’era comunicazione con la terra. Quando a Huston si resero conto della situazione, Armstrong aveva già ripreso il controllo del veicolo utilizzando il Reentry Control System e decretando perciò, secondo le regole di missione, la fine anticipata del volo.

Prime e backup crew di Gemini XI, in una pausa durante le simulazioni a Cape Kennedy. Da sinistra: Bill Anders, Dick Gordon, Pete Conrad e Neil Armstrong. Credit: NASA

Gemini XI

Sei mesi dopo, il 12 settembre del 1966, Dick e Pete decollavano dal pad 19 di Cape Canaveral (che allora aveva transitoriamente assunto il nome di Cape Kennedy) a bordo di Gemini XI, anch’essi alla ricorsa di un bersaglio Agena che li aveva preceduti un’ora e mezza prima. Il primo obiettivo della missione era ancora quello di realizzare rendezvous e docking con il veicolo-target ma, per la prima volta, l’operazione andava compiuta entro la prima orbita.

Cinquant’anni dopo, il docking di un veicolo spaziale nella prima orbita, questa volta con la Stazione Spaziale internazionale, è tornato ad essere una novità da sperimentare. Doveva realizzarlo il 12 ottobre scorso il cargo Progress MS-07, in vista della sua applicazione ai voli umani. I decenni intercorsi ci hanno fatto dimenticare che la prassi era già stata studiata e messa in atto nella preparazione dei viaggi lunari.

Così ricordava Gordon nel 1997:

[La manovra, che nel gergo NASA veniva chiamata M =1,] era stata progettata sostanzialmente perché sapevamo che, nel programma Apollo, avremmo dovuto effettuare il docking in modo molto rapido a causa della autonomia limitata dello stadio di ascesa [del modulo lunare]. Ho dimenticato i numeri esatti, ma mi ricordo qualcosa come nove ore. Ora, ci volevano due ore per orbitare attorno alla Luna; di conseguenza, per evitare problemi, occorreva fare il redenzevous quanto più rapidamente fosse possibile. I primi redenzevous di Gemini erano molto lenti, molto metodici, suddivisi in molte fasi, con molta attenzione al consumo del carburante e via dicendo. Dovevamo imparare, accumulare esperienza su come si fanno queste cose.

In seguito, nelle prime missioni lunari si è preferita per ragioni di prudenza una ascesa del LM più graduale, in due orbite – e quindi Dick e Pete non sperimentarono mai quella tecnica in Apollo 12 – ma intanto i due di Gemini XI si tolsero la soddisfazione di conseguire il successo al primo tentativo. Continuava Gordon:

La M = 1 è stata eccitante. Abbiamo fatto una accensione poco dopo l’entrata in orbita, che era una TPI [Terminal Phase Initiation] che prendeva il posto di tutte le altre accensioni fatte in precedenza durante i redenzevous. Abbiamo raggiunto l’Agena quando eravamo sopra le Hawaii e abbiamo fatto l’attracco all’altezza delle costa occidentale. Siamo arrivati a Cape Kennedy, dopo un’orbita, ancorati al razzo Agena.

In seguito Dick e Pete effettuarono varie manovre di distacco e di attracco. La versione ufficiale attribuisce due operazioni a testa ma, nel ricordo di Gordon, Conrad ne avrebbe fatti molti di più. A determinare questa sfasatura era forse la frustrazione dell’astronauta che, pur avendo la qualifica di “Pilota” della Gemini – Conrad era il Comandante – era, nei fatti, solo un “secondo”. Solo in quel momento, effettuando le sue manovre di docking, confessava Dick, “ebbi la sensazione di stare realmente guidando un veicolo spaziale”.

Ma non occupare il sedile di sinistra, e quindi non essere il Comandante, da un altro punto di vista dava ad un astronauta Gemini quello che noi reputeremo un grande vantaggio: tutte le attività extraveicolari, infatti, erano infatti a carico del “Pilota”.

In realtà all’epoca, non si era ancora imparato a lavorare nello spazio e anche l’EVA di Gordon, come era stato per quelle di Cernan su Gemini IX e di Collins su Gemini X fu conclusa in anticipo, raggiunse solo una parte degli obiettivi programmati e comportò un enorme dispendio di energie da parte dell’astronauta. In sostanza solo la prima “passeggiata spaziale” aveva avuto pieno successo, ma unicamente perché – come diceva Dick – Ed White non aveva avuto da svolgere compiti specifici, ma solo “divertirsi, fluttuando all’esterno della capsula”.

Per Gordon, invece, i problemi iniziarono ancor prima di uscire. Lui e Pete erano così eccitati riguardo all’EVA, raccontava, che portarono a termine i preparativi con largo anticipo, ultimando la checklist almeno un’orbita prima del previsto. Entrambi indossavano la tuta e Dick doveva soltanto montare il visore dorato, per proteggersi dalla luce solare, sul proprio casco. Ora, questa operazione, che aveva effettuato tante volte, ma non con la tuta pressurizzata che rendeva molto faticoso alzare le braccia sopra il capo e non nell’angusta cabina della Gemini, si dimostrò impossibile. Dopo vari tentativi “mi trovai esausto ancora prima che il veicolo venisse depressurizzato. Alla fine ho provato a piegarmi in avanti e a mettere la mia testa di fronte a Pete in modo che fosse lui a fissare quella dannata cosa. Solo così ci siamo riusciti.”

Le cose non andarono molto meglio, una volta aperto il portello. Il suo primo compito era quello di fissare un cavo di 30 metri all’Agena (in cui era stivato) e alla Gemini, in modo da poter effettuare, dopo l’undocking, una serie di esperimenti di stabilizzazione dei due veicoli uniti dal tether, tra i quali era prevista anche la loro rotazione attorno al comune centro di gravità e quindi la produzione di una minima gravità artificiale.

Le operazioni che Gordon aveva imparato a svolgere nel corso dell’addestramento si presentarono del tutto diverse nello spazio e anche la posizione, a cavalcioni del muso della Gemini, con cui avrebbe dovuto mantenersi fermo durante il lavoro sul cavo, poteva essere mantenuta solo con un grande sforzo, che si tradusse in un respiro affannoso e nell’aumento del battito cardiaco. Alla fine decise di usare una mano per trattenersi e di lavorare solo con l’altra, rendendo il suo compito ancora più complicato: “era come tentare di allacciarsi le scarpe con una mano sola”.

Nonostante sembri a suo agio nella posa da space cowboy, questo fotogramma del video a 16 mm dell’EVA mostra Gordon mentre lotta per mantenersi fermo per lavorare. Credit: NASA

L’attività extraveicolare doveva durare due ore, ma dopo solo 33 minuti era così stanco che il Controllo Missione lo fece rientrare.

Il giudizio di Gordon sul suo e sui precedenti fallimenti era piuttosto netto. Il training per le attività extraveicolari, basato principalmente sulla simulazione di 0 g ottenuta con i voli parabolici, era inadeguato. In quella situazione ci si poteva addestrare ad operazioni in assenza di gravità per periodi di venticinque secondi di seguito, partendo ogni volta da una posizione stabile che invece non si aveva mai nello spazio. Nella realtà tutto si dimostrava diverso.

Inoltre non c’era un adeguato scambio di informazioni tra gli equipaggi. Anche per il ritmo incalzante con cui si susseguivano le missioni Gemini, un volo ogni due mesi, non c’era modo di fare tesoro delle difficoltà che gli altri astronauti avevano sperimentato e di studiare delle correzioni. “Non ho mai avuto un’idea chiara dei problemi che aveva incontrato Cernan nella sua EVA, finché non ho letto il suo libro” – osservava Dick in modo provocatorio. Gli astronauti continuavano a pensare che per svolgere i loro compiti fuori dalla capsula bastasse completare bene il loro training. Se si fosse riflettuto di più sull’esperienza e la si fosse condivisa, probabilmente si sarebbe arrivati prima a quelle soluzioni, prima fra tutte l’allenamento in acqua, che invece furono adottate solo per Gemini XII.

Di tutt’altra natura fu una seconda attività extraveicolare, questa volta una “standup EVA”, ossia con l’astronauta fermo nel vano del portello, che si svolse il giorno dopo. Dick e Pete dovevano sperimentare, durante i passaggi notturni, una particolare camera che operava nell’ultravioletto. I due dovevano attendere, durante la parte diurna dell’orbita senza compiti particolari, ed entrambi finirono per addormentarsi.

Gemini XI si concluse il 15 settembre, dopo aver stabilito un nuovo record (ancor oggi imbattuto) quello della quota più alta mai raggiunta da un veicolo spaziale non destinato alla luna. Gordon e Conrad, grazie alla propulsione dell’Agena, infatti, si spinsero fino ad un apogeo di ben 1.370 km.

Da Gemini ad Apollo

Ultimato il progetto Gemini, con la missione XII di Lovell e Aldrin nel novembre del 1966, incalzavano le tappe del programma Apollo. Il ritmo frenetico del lavoro di quei giorni conobbe però una drammatica battuta d’arresto con l’incidente del 27 gennaio 1967, il rogo sul pad 37, che costò la vita a Grissom, White e Chaffee, imprigionati all’interno del loro modulo di comando.

Gordon non era direttamente coinvolto nelle operazioni di test che si stavano svolgendo a Cape Kenney. In quel giorno si trovava alla Casa Bianca, insieme ad altri astronauti, invitato dal Presidente Johnson a partecipare alla cerimonia della firma dell’Outer Space Treaty, la prima forma di accordo internazionale sull’uso dello spazio.

Per quanto profondamente colpito dall’evento, Dick non fu tra coloro che temettero che l’incidente avrebbe significato anche la fine del programma Apollo. Non ci pensò neppure un attimo:

Nel nostro lavoro – commentava vent’anni dopo con parole che, fuori contesto, potrebbero sembrare quasi ciniche –, perdevamo amici continuamente. L’aeronautica militare è un’attività rischiosa che va affrontata con molta consapevolezza, sapendo quali rischi si corrono. Si perdono molti amici lungo la strada […] sono cose che si accettano e si va avanti.

Un altro amico l’avrebbero perso solo dopo pochi mesi, Clifton Williams, il quarto astronauta del terzo gruppo a morire prima di andare nello spazio (dopo Bassett, Freeman e Chaffee), vittima di un’avaria durante il volo su un T-38 della NASA.

Williams non aveva ancora iniziato il training per la sua prima assegnazione come Pilota del LM nell’equipaggio di backup di Apollo 9, insieme a Conrad e Gordon. Il posto di Williams fu dato in seguito ad Alan Bean. Dick rimase nella sua posizione di Pilota del modulo di comando, ruolo che poi lo avrebbe privato della possibilità di scendere sulla superficie lunare, ma che tuttavia veniva attribuito solo a chi avesse avuto precedenti esperienze di volo e non a “rookie” come Bean.

L’equipaggio principale di Apollo 9, composto da James McDivitt, David Scott e Rusty Schweickart, aveva il compito di testare in orbita terrestre il modulo lunare. Si trattava, nella classificazione del programma, di una missione di tipo D, che avrebbe dovuto volare subito dopo quella di tipo C, ossia Apollo 7. Tuttavia i ritardi nello sviluppo del LM e la crescente pressione della space race (i sovietici stavano ultimando il loro vettore lunare N1) spinsero i responsabili della NASA ad inventare una nuova missione, priva del modulo di atterraggio, verso l’orbita lunare. Il comando di Apollo 8 fu offerto a McDivitt, ma questi preferì lasciare il posto al successivo equipaggio, guidato da Borman, per portare a termine il lavoro per la quale si stava addestrando da mesi, forse meno eclatante dal punto di vista del pubblico, ma sicuramente più ricco quanto a obiettivi tecnici.

La scelta di McDivitt di “rimanere con il LM” ha avuto profonde conseguenze sulla vita di Gordon, dal momento che, senza l’inversione tra 8 e 9, seguendo il meccanismo delle rotazioni, Dick, Pete e Al, sarebbero stati riserva per Apollo 8 e prime crew dopo altre due missioni. In sostanza i tre persero l’occasione di essere protagonisti del primo sbarco sulla Luna.

Ma per Gordon questi ragionamenti non avevano molto senso o, al massimo, potevano servire da spunto per qualche battuta scherzosa, con cui rinfacciare a McDivitt di non aver fatto la scelta giusta. All’epoca, infatti, nessuno poteva avere la certezza che quello di Apollo 11 sarebbe stato il primo equipaggio ad atterrare. Perché questo avvenisse molte condizioni dovevano realizzarsi.

Tre amici su Apollo 12

Prima ancora che i tre colleghi di Apollo 11 partissero per lo storico viaggio, Dick Pete e Al iniziarono l’addestramento per la missione di Apollo 12, diventando probabilmente l’equipaggio più affiatato della storia dei voli spaziali. Alla base di tutto c’era il rapporto, quasi di perfetta simbiosi, tra Gordon e Conrad:

Pete ed io potevamo comunicare senza parlaci. Ci fidavamo l’uno dell’altro. Pensavamo allo stesso modo. Reagivamo allo stesso modo ai medesimi stimoli. Era una cosa che si era creata nel tempo […] e anche Al, dopo un po’, vi fu coinvolto.

Conrad conosceva bene Bean, che era stato un suo allievo di quando lui era istruttore di volo; era stato Pete a chiedere a Slayton, dopo la morte di Williams, di assegnarlo al suo equipaggio. “Ha funzionato molto bene, perché siamo diventati molto uniti, dei veri amici – raccontava Dick nel 1999, solo tre settimane prima della morte di Pete – e lo siamo tuttora”.

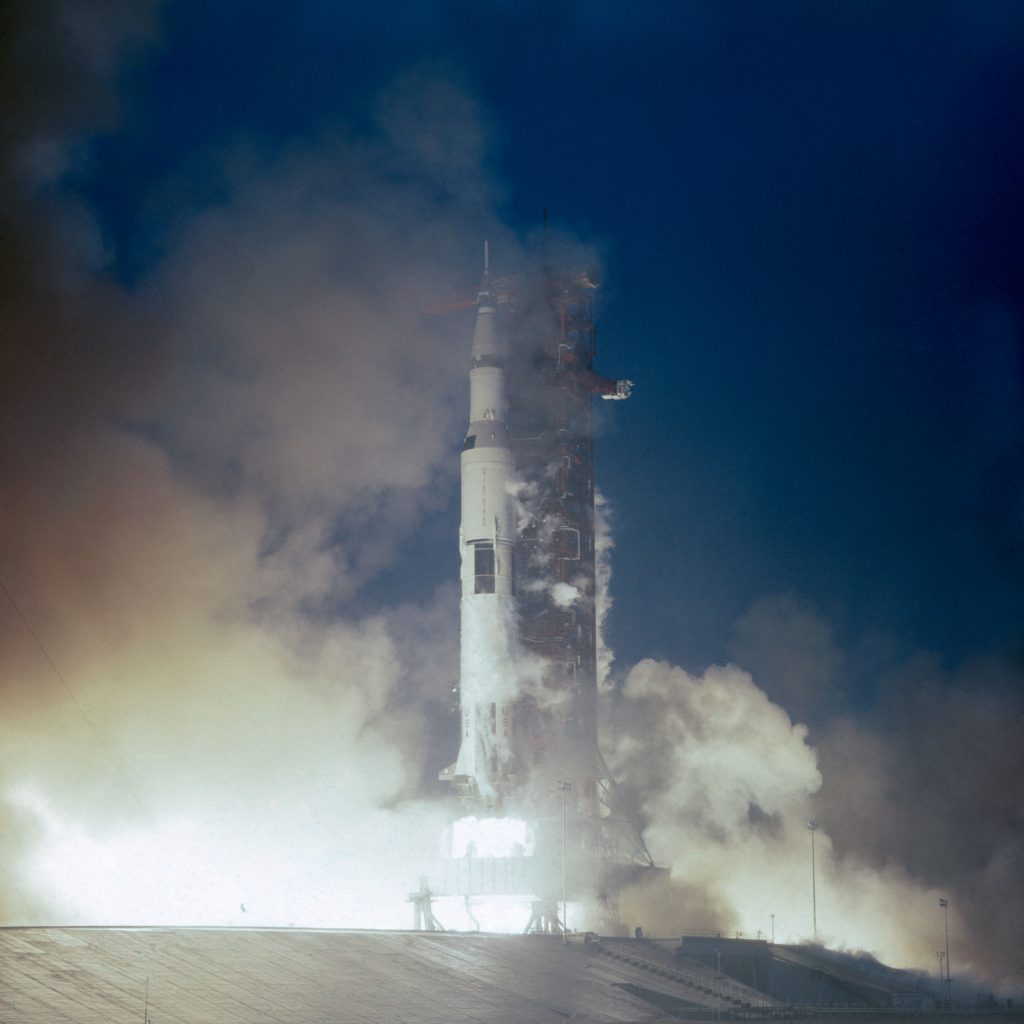

I tre amici, la mattina del 14 novembre 1969, erano a bordo della capsula Apollo 12, in attesa del lancio. Ad assistere all’evento, per la prima volta nella storia dei voli spaziali americani c’era anche il Presidente (Nixon non aveva presenziato alla partenza di Apollo 11, forse per non esporsi troppo in caso di insuccesso della missione). “Si è bagnato!” Ricordava ironicamente Gordon. E, In effetti, al momento del liftoff era in corso un violento temporale.

La decisione di lanciare con quelle condizioni meteo, però, non fu presa a causa di Nixon:

Non era questo il modo in cui lavoravamo. E spero che non sia quello di oggi, perché sarebbe totalmente scorretto. Se [il Presidente] non fosse riuscito ad assistere a quel lancio, ce n’erano molti altri che poteva tornare a vedere. Perciò la diceria, che ho sentito in giro, secondo la quale l’unico motivo per cui ci hanno lanciato con quel tempo era perché lui era lì, non l’ho mai bevuta.

La partenza con il Saturn V, anche per chi come Dick e Pete era già stato nello spazio, era una esperienza nuova e molto caratteristica, che gli astronauti descrivevano con l’immagine, probabilmente coniata da Anders, di un vecchio e pesante treno merci che avanza su un binario sconnesso. “È lento. Molto lento – ricordava Gordon – Si scuote, vibra e ruota su se stesso”. Benché ad una distanza di più di novanta metri, sotto di loro, avevano la chiara percezione del movimento dei quattro motori laterali del primo stadio, in grado di orientare la loro spinta, per mantenere la traiettoria del razzo.

“Try SCE to AUX”

Da queste sensazioni, dopo soli 36 secondi di volo, i tre di Apollo 12 furono bruscamente distolti per un evento imprevisto. Conrad vide un bagliore fuori dal veicolo, tutti si accorsero dell’accendersi di innumerevoli spie di allarme sul pannello di controllo.

Fu una sorpresa. Non avevamo ma visto nulla di simile prima, durante l’addestramento. Le simulazioni [che pure mettevano gli astronauti continuamente alle prese con ogni sorta di avaria] non ci si avvicinavano minimamente.

La scarica di un fulmine aveva fatto scattare le protezioni del sistema elettrico, che avevano messo offline le celle a combustibile, lasciando al modulo di comando l’energia delle sole batterie. Pochi istanti dopo, per un altro fulmine, anche il sistema di navigazione sembrava fuori uso.

Gli astronauti non avevano inizialmente pensato ai fulmini e non riuscivano a rendersi conto di cosa fosse successo. Gordon amava raccontare quei momenti in modo volutamente romanzato, scherzando sui suoi rapporti con il “giovane” Al. “Durante le simulazioni ero molto competitivo – diceva – e volevo sempre essere il primo a trovare la soluzione ad ogni problema; mi occupavo di tutto, non lasciavo fare nulla ad Al sul mio modulo di comando”. Questa volta, però, si era trovato del tutto privo di risorse. Guardò Al e gli disse, accennando al pannello di comando: “Ok, Al: è tutto tuo!” e si voltò dall’altra parte ad aiutare Pete con la piattaforma inerziale.

È noto che l’equpaggio recuperò il controllo della situazione, anche grazie all’intervento, da terra, di un flight controller che aveva il ruolo di EECOM, ossia di responsabile dei sistemi elettrici, ambientali e di comunicazione, di nome John Aaron. Il suo misterioso suggerimento di “regolare SCE in posizione AUX” è rimasto proverbiale. Quasi nessuno nel Controllo Missione sapeva con precisione cosa fosse l’interruttore del Signal Conditioning Electronics system, né sicuramente lo sapeva il comandante Conrad, che ripeté ai compagni l’indicazione di Houston pronunciando “FCE” e aggiungendo “cosa diavolo è?”. Gordon però lo aveva chiaro e orgogliosamente, dopo decenni, affermava di ricordare perfettamente la posizione dello switch, collocato proprio davanti a lui, mentre non rammentava con esattezza chi, tra lui e Bean, lo avesse azionato.

Comunque sia l’equipaggio di Apollo 12 poté rimettere in funzione i dispositivi elettrici del modulo di comando, riallineare il suo sistema di riferimento e constatare che l’incidente non aveva creato problemi permanenti, salvo l’avaria degli indicatori della quantità di propellente del sistema di controllo di assetto (un dato che da terra erano in grado di dedurre dalle informazioni di cui disponevano su temperatura e pressione). I tre erano del tutto ignari delle discussioni che stavano avvenendo a Huston riguardo al loro destino, anche se temevano che, dopo quanto era successo, qualche controller troppo zelante potesse suggerire di interrompere la missione.

Al Controllo Missione, in effetti, qualcuno pensava che l’incidente potesse aver messo fuori uso i dispositivi pirotecnici indispensabili nelle operazioni di rientro per l’apertura del vano che custodiva i paracadute. Se ciò fosse stato vero – ma non c’era modo di stabilirlo – l’equipaggio sarebbe stato condannato. Alla fine si decise di non informare gli astronauti di questo possibile problema e di proseguire verso la Luna. Gordon non aveva dubbi che questo fosse stato il comportamento più sensato; ritornare subito a terra non avrebbe tolto nulla ai rischi che avrebbero corso.

A 100 km dalla Luna

Il viaggio di andata verso la Luna e quello di ritorno, per il pilota del modulo di comando, comportavano più o meno le stesse operazioni (il controllo della posizione del veicolo, le correzioni di rotta, la manovra di “barbecue” per stabilizzare la temperatura) ma la disposizione psicologica, raccontava Gordon, era molto diversa. L’andata era letteralmente dominata dal senso di attesa per quello che stava per avvenire, per la missione che andava condotta al meglio possibile.

Quindi era un periodo abbastanza rilassato, ma eravamo comunque eccitati perché non avevamo ancora fatto nulla. Poi, naturalmente, quando arrivi vicino alla Luna, è un momento di grande emozione perché ci si trova in un posto completamente nuovo. E appena hai la possibilità di guardarla, vorresti osservarla tutta […]. Ma una volta entrati in orbita, c’era il resto del lavoro da fare.

Venne poi il momento del distacco del modulo lunare e l’occasione di quella spiacevole domanda che, da Mike Collins in poi, tutti i Command Module Commander del progetto Apollo si sono sentiti rivolgere. Cosa si prova a vedere i propri compagni partire per la superficie ed essere costretti a rimanere lì, a soli 100 km, senza poter condividere quell’esperienza?

Gordon rispondeva rifugiandosi nell’ironia:

Si prova un senso di sollievo. Se tu conoscessi quei due ragazzi, saresti ben lieto di liberartene per quarantadue ore! Finalmente ero tutto solo.

Ma ammetteva anche, con molta lealtà, di aver provato un po’ di invidia:

Il nome del gioco al quale stavo partecipando era “camminare sulla luna” e io, in quel momento, ero destinato a non poterlo fare.

D’altra parte, a quel tempo, Gordon non pensava ancora di essere definitivamente escluso da quella possibilità. Mentre Pete ed Al, in seguito, per tornare a volare scelsero di partecipare al progetto Skylab, Dick rimase in Apollo, convinto di aver ancora la chance di compiere quegli ultimi 100 km. Dopo Apollo 12 ebbe infatti l’assegnazione, come comandante, all’equipaggio di riserva della missione 15 e, quindi, sempre in base alla classica rotazione, gli sarebbe spettato di scendere sulla Luna come comandante di Apollo 18. Non poteva prevedere che, dopo Apollo 13, il programma sarebbe stato concluso anticipatamente, fermandosi alla missione 17.

“Inoltre – continuava Gordon, pensando ai suoi compagni – ero felice per loro, per quello che stavano per fare.” Non abbiamo ragione di pensare che queste affermazioni fossero insincere o formali, dato l’intenso rapporto di intesa e solidarietà che era nata fra i tre. Come Dick ricordava con piacere, Alan Bean diversi anni dopo, aveva espresso in modo significativo i sentimenti che li univano dipingendo un quadro, che intitolò “La Fantasia”, in cui, usando della sua libertà di artista, ritraeva tutti e tre gli amici sulla superficie della Luna (non possiamo mostrarla qui, per ragioni di copyright, ma l’immagine del dipinto è disponibile sul sito che ospita le opere dell’astronauta-pittore).

Il LM Intrepid fotografato da Gordon, mentre inizia la discesa sulla superficie lunare. Credit: NASA

Il 19 novembre 1969, a 110 ore, 32 minuti e 36 secondi dal liftoff, il modulo lunare Intrepid toccava la superficie nell’Oceano delle Tempeste, a soli 182 metri dal luogo in cui, nel 1967, era atterrata la sonda Surveyor-3. Dick si è sempre vantato di aver potuto individuare, dall’orbita, il luogo dell’allunaggio, cosa che non era riuscita a Collins, ma anche, in seguito, a quasi nessuno dei suoi colleghi.

Non si trattava solo di una particolare acutezza di vista: Mike non poteva trovare il LM, perché letteralmente non sapeva dove Neil e Buzz fossero atterrati. Armstrong infatti era stato costretto a procedere molto oltre il punto prefissato, per sfuggire ad un terreno insidioso, coperto di grossi massi. Tuttavia, a differenza di Apollo 11, che mirava solo ad arrivare sulla superficie, in un luogo sicuro nel Mare della Tranquillità, nel caso di Apollo 12 la precisione dell’atterraggio era un obiettivo importante. Le missioni successive avevano, per ragioni di esplorazione scientifica, delle mete più impegnative: altopiani, strette valli, zone con alte montagne. Per raggiungerle era indispensabile sviluppare la capacità di allunare esattamente dove si voleva, cosa che Pete e Al riuscirono a fare.

Dopo aver appreso del loro successo, al passaggio orbitale seguente, Gordon studiò al telescopio la zona in cui erano discesi:

Sapevo dove il loro veicolo avrebbe dovuto atterrare e ho puntato il cratere [Surveyor] nel mio obiettivo. Sono riuscito ad identificare il cratere e ho visto, sul suo bordo, una sorgente di luce riflessa. Non ho visto la forma del LM o qualcosa del genere. Ma sapevo che erano atterrati in quel cratere e sapevo di poter interpretare quella cosa solo come il modulo lunare.

Nei quasi due giorni in cui Gordon è rimasto unico padrone del modulo di comando, non si è mai sentito isolato, nemmeno nei momenti ricorrenti in cui gli era fisicamente impossibile comunicare con la terra o con i compagni. D’altra parte era piuttosto impegnativo, essere responsabile, da solo, di un veicolo fatto per tre persone. Occorreva controllare la navigazione, riconoscendo vari landmark sul terreno, c’erano moltissime fotografie da fare, nei periodi di luce, e c’era anche una manovra da portare a termine, un cambio di piano orbitale, per contrastare gli effetti del moto della luna e facilitare il rendezvouz, al rientro del modulo lunare.

Non molto tempo, quindi, per riflettere su quanto stava vivendo (tutte le riflessioni sarebbero state fatte dopo), appena la possibilità di rendersi conto che, grazie al lavoro di Pete e Al sulla superficie, la missione stava procedendo con successo. Quelle ore passarono in fretta, così come rapidamente si dileguò anche la preoccupazione per il viaggio di ritorno dei suoi compagni, del tutto dipendente dal corretto funzionamento del motore di ascesa del LM. Erano previste varie procedure di emergenza (ad esempio il modulo di comando poteva abbassare la propria quota, per “andare incontro” a quello lunare in caso di problemi), ma tutte dipendevano dal fatto che il LM si sollevasse dalla superficie e riuscisse almeno ad entrare in orbita.

Rendezvouz e docking si svolsero secondo i piani ma, al momento dell’apertura del portello e del ricongiungimento dell’equipaggio si svolse quella strana scenetta, che i tre hanno più volte raccontato e che è passata agli annali, con Gordon che sbarra ai compagni l’ingresso nella capsula e i due costretti a denudarsi, per liberarsi della polvere lunare di cui erano coperti:

Quando ho guardato nel modulo Lunare dopo che hanno aperto il portello, dentro non ho visto altro che una nube di polvere nera. Loro non si vedevano. Allora dissi: “Santo Cielo! Non potete entrare così sporchi nel mio bel modulo di comando tutto pulito”. Così mi passarono le rocce, si tolsero le tute, [le chiusero in due borse] e me le passarono, e dopo che si furono tolti anche la biancheria dissi: “Okay, adesso potete entrare”.

La scoperta della Terra

Nel pomeriggio del 20 novembre, mentre si trovava nella parte dell’orbita in cui non c’erano contatti con la terra, l’equipaggio di Apollo 12 effettuò l’accensione del motore principale del modulo si servizio, denominata Trans Earth Injection: iniziava il viaggio di ritorno. Stupisce apprendere dalle testimonianze degli astronauti, che essi trovassero “noioso” quel tragitto e che Alan Bean dormisse per la gran parte del viaggio. Forse per capirlo occorre immedesimarsi nel calo di tensione che gli esploratori lunari provarono dopo aver portato a termine la rischiosa missione e considerare il fatto che per diversi giorni il loro riposo era stato qualcosa di molto approssimativo. Gordon, comunque, si riteneva fortunato in quella circostanza, essendo un po’ più indaffarato degli altri, nel tener sotto controllo il veicolo.

Poco prima del rientro, tuttavia, un evento rianimò la loro attenzione e li fece correre alle macchine fotografiche per esaurire gli ultimi scatti che rimanevano. La particolare traiettoria che stavano seguendo produsse un’eclissi di sole; un’eclissi piuttosto insolita, dall’aspetto unico, perché non era prodotta dalla Luna, che era alle loro spalle, bensì dalla Terra. L’ultimo raggio del sole si rifletteva nell’atmosfera illuminandone il contorno: uno spettacolo di luce che le foto dei tre astronauti possono restituire solo parzialmente.

Questo interesse degli astronauti per l’immagine della terra non è casuale e non si manifestò solò in quella occasione, durante quel particolare volo. Anche Gordon, d’accordo con gli altri protagonisti delle avventure lunari, conveniva sul fatto che il nostro pianeta fosse stato l’inattesa scoperta di quei viaggi:

Spesso ci è stato chiesto: “Che cosa abbiamo scoperto quando siamo andati sulla Luna?” “Abbiamo scoperto la Terra”. Non avevamo mai visto la Terra da quel tipo di distanza prima e quella vista la mostra in una prospettiva completamente nuova. […] Appare di una grande fragilità. Un pianeta molto delicato posato sul nero assoluto (è il nero più nero che vedrai mai! Privo di qualsiasi traccia di colore). È come un ornamento dell’albero di Natale appeso là fuori, senza che si possa capire come è sospeso.

La pura bellezza del nostro pianeta è impressionante. Il blu degli oceani, il bianco delle nuvole e il colore kaki, l’aspetto dei continente… È davvero meravigliosa!

L’addio allo spazio

L’avventura di Dick, Pete ed Al, si concluse il 24 novembre nelle acque del Pacifico, per quanto i tre dovessero ancora trascorrere insieme la quarantena. I reduci dei viaggi lunari furono infatti costretti, fino ad Apollo 14, all’isolamento per tre settimane, prima sulla Mobile Quarantine Facility e poi presso il Lunar Receiving Laboratory di Houston. Secondo Gordon, per quanto inutile (non esistevano virus lunari che potessero averli contaminati) si trattava di una prassi apprezzata dagli astronauti, perché dava loro tempo e modo di completare il lavoro della missione, ma anche di iniziare a prendere coscienza, non solo dal punto di vista tecnico e scientifico ma anche da quello umano, di quanto avevano vissuto:

Anche se sentivamo che non avevamo bisogno di stare in quarantena, l’abbiamo usata a nostro vantaggio. E quando siamo usciti, tutti i rapporti erano stati scritti, tutto il debriefing era ultimato e tutto era finito.

Pete, Dick ed Al, a bordo della Mobile Quarantine Facility, a colloquio con i loro familiari. Credit: NASA

In realtà restava ancora il lavoro di rappresentanza. Come era stato per Neil, Buzz e Mike, anche i tre di Apollo 12 ebbero l’occasione di compiere un tour intorno al mondo, di quarantadue giorni, incontrando autorità e capi di stato e tenendo discorsi al pubblico che, anche se loro non erano i primi, mostrava ancora molto interesse per i protagonisti dei viaggi lunari.

Poi, finalmente, per Dick ci fu il ritorno alla routine degli equipaggi, una nuova assegnazione alla backup crew di Apollo 15, questa volta come comandante, insieme a due reclute: Vance Brand del gruppo 5 e Harrison Schmitt del gruppo 4 degli “scienziati”. Quindi la doccia fredda della cancellazione di Apollo 18. Gordon non ricordava quando e come lo avesse saputo, ma aveva ben presente quale fosse stata la sua reazione: “Come diavolo posso fare per volare sulla 17?”.

Dick si rese conto della pressione che la comunità scientifica stava esercitando per consentire ad un geologo, quell’Harrison Schmitt che era parte della sua crew, di partecipare all’ultima spedizione lunare, cercò quindi di convincere Slayton dell’importanza di tenere unito l’equipaggio che già aveva lavorato insieme e della opportunità di sostituire la squadra di Cernan, che era destinata ad Apollo 17, con la sua. Fu inutile: Deke lo ascoltò per pura cortesia, ma non cambiò la decisione: Cernan mantenne la sua posizione e Schmitt, come è noto, divenne il suo Lunar Module Pilot.

Gordon desiderava soltanto di poter volare ancora e di completare quegli ultimi 100 km che gli rimanevano: nessun astio verso l’amico Gene, nessun risentimento verso Slayton. La sua formazione nella US Navy lo facilitava:

La gente non lo capisce, ma lui era il boss. Quando sei militare dici “Signorsì” ed esegui i tuoi ordini.

Ma nessuno gli ordinava di rimanere a terra. A metà del 1971, dopo Apollo 15, tutti i posti su Apollo, Skylab e Apollo-Sojuz erano ormai assegnati e non si vedeva altra possibilità di tornare nello spazio per anni (in effetti dopo la missione congiunta con i russi nel 1975 si aprì un intervallo nei voli umani statunitensi che durò fino al 1981). Gordon tornò ancora per qualche mese al lavoro di ufficio – partecipando, tra l’altro alla discussione dei primi progetti per lo Shuttle – ma poi, alla prima occasione, nel gennaio del 1972, ancor prima del decollo di Apollo 16, lasciò la NASA.

Senza rimpianti, Dick passò ad altri ruoli, anche piuttosto lontani da quello di astronauta (come l’incarico di dirigente di una squadra di football, il New Orleans Saints, che egli ricoprì tra 1972 e 1976), conscio di aver avuto la fortuna di partecipare ad una grande avventura, resa possibile da particolari circostanze storiche che difficilmente si sarebbero ripetute in futuro.

Ove non diversamente indicato, questo articolo è © 2006-2024 Associazione ISAA - Leggi la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.

Ove non diversamente indicato, questo articolo è © 2006-2024 Associazione ISAA - Leggi la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.