Estrarre ossigeno dalla regolite lunare, un approfondimento sul progetto italiano ORACLE

A fine giugno l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha affidato all’azienda OHB Italia il compito di realizzare l’hardware per l’esperimento di estrazione dell’ossigeno dalla regolite lunare.

Il progetto Oxygen Retrieval Asset by Carbothermal-reduction in Lunar Environment (ORACLE) è stato avviato nel 2023 con la stipula dell’accordo tra ASI e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano (Polimi), ma la sua storia risale a molto prima.

Per approfondire l’argomento abbiamo interpellato la professoressa Michèle Lavagna, docente ordinario e responsabile scientifico del progetto per il Politecnico di Milano, che gentilmente ci ha riassunto quanto avvenuto nel corso degli anni.

La genesi del programma risale alla fine del primo decennio degli anni 2000, quando il Politecnico vinse un bando ESA per uno studio sulla possibilità di estrarre acqua e ossigeno dalla regolite lunare.

Con un piccolo prototipo venne dimostrata l’efficacia del processo carbotermico, in cui la regolite viene portata a temperature nell’ordine dei 1000°C e fatta reagire chimicamente con metano e idrogeno, producendo anidride carbonica, monossido di carbonio e lo scarto minerale.

La regolite lunare è composta per lo più da ossidi di silicio, alluminio, magnesio, calcio, sodio, titanio, potassio e fosforo (anche combinati tra loro) e, alla giusta temperatura, il carbonio della molecola di metano (CH4) è in grado di sottrarre l’ossigeno dai minerali formando anidride carbonica (CO2) e monossido di carbonio (CO). Successivamente, in un secondo reattore a temperature più basse e grazie all’idrogeno, l’ossigeno viene separato dal carbonio per formare molecole d’acqua.

Sulla Terra questo e altri processi simili sono già utilizzati su scala industriale per ottenere i componenti metallici puri dalle rocce; in questi casi, quindi, l’ossigeno è un prodotto di scarto. Sulla Luna invece, vista l’importanza dell’ossigeno sia per il sostentamento degli equipaggi sia come ossidante per i propulsori, la questione viene ribaltata.

A differenza di altri processi parimenti finanziati da ESA, quello carbotermico del Polimi è applicabile a qualsiasi tipo di regolite, senza cercare particolari composizioni chimiche presenti solo in determinate aree della superficie lunare. Un’altra caratteristica del processo sviluppato a Milano è di rimanere a temperature al di sotto del punto di fusione della regolite, semplificando quindi tutta la gestione del materiale durante la reazione e durante lo scarico finale del materiale esausto.

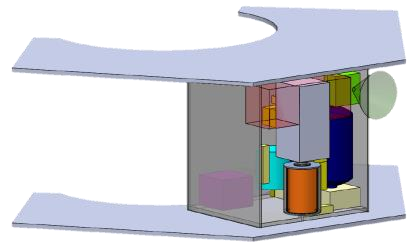

Nel 2023 quindi, avendo concluso i contratti con ESA dopo le dimostrazioni dell’efficacia del processo, il gruppo di ricerca ASTRA del Polimi e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) hanno stipulato un accordo per iniziare la progettazione di un prototipo di dimensioni ridotte, nell’ottica di un dimostratore di volo.

Attualmente infatti le dimensioni dell’impianto di laboratorio sono vicine a quelle di due lavatrici affiancate, mentre quelle finali dovranno ridursi all’ordine dei 50 cm di lato.

Con tali dimensioni la massa di regolite da processare sarà nell’ordine di qualche decina di grammi, con una resa prevista intorno al 12% rispetto alla massa totale processata e del 25% considerando il solo ossigeno presente nella massa prelevata.

OHB Italia, già storicamente partner industriale del progetto del Polimi, ha quindi vinto il bando ASI per la realizzazione dell’impianto di volo, avvalendosi della collaborazione dell’ENEA per quanto riguarda l’ingegnerizzazione del processo chimico e Kayser Italia per l’elettronica di controllo.

La realizzazione dovrebbe essere completata entro i prossimi 40 mesi, mentre il passaggio verso la Luna avverrà a bordo di uno dei lander commerciali statunitensi del programma NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) prima della fine di questo decennio.

Ove non diversamente indicato, questo articolo è © 2006-2026 Associazione ISAA - Leggi la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.

Ove non diversamente indicato, questo articolo è © 2006-2026 Associazione ISAA - Leggi la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.