Lanciato METOP-SGA1, il primo satellite METOP della nuova generazione

Alle 02:37 italiane di oggi, 13 agosto 2025, è decollata dallo spazioporto dell’Agenzia spaziale europea (ESA) nella Guyana Francese la missione di osservazione della Terra METOP-SGA1. Si è trattato del terzo lancio di un razzo della famiglia Ariane 6, il satellite è stato consegnato dal vettore Ariane 62 esattamente nell’orbita prevista, e dopo la separazione avvenuta poco meno di un’ora e cinque minuti più tardi, la telemetria ne ha attestato il perfetto funzionamento. Alle 04:47 CEST è infine arrivata la conferma del corretto dispiegamento del pannello fotovoltaico, operazione fondamentale per la sopravvivenza del satellite che fino a quel punto era alimentato dalla batteria di bordo.

METOP-SGA1 è stato progettato per migliorare le previsioni meteorologiche, il monitoraggio climatico e le osservazioni ambientali, fornendo dati globali ad alta risoluzione da un’orbita polare eliosincrona di 820 km di quota, inclinazione di 98.701° e LTAN 21:30. I benefici portati dai satelliti METOP-SG perseguono tre obiettivi principali: il miglioramento delle previsioni meteorologiche, il monitoraggio del clima e il monitoraggio ambientale. I satelliti METOP-SG sono dotati di strumenti avanzati che forniscono dati più accurati e ad alta risoluzione su temperatura atmosferica, umidità, precipitazioni e velocità del vento. METOP-SGA1 utilizza la banda Ka e la banda X per la trasmissione dei dati globali e regionali, garantendo un’efficiente e tempestiva distribuzione della grande quantità di dati raccolti.

Ecco il video Arianespace del momento della partenza.

Le prossime fasi della missione

Da oggi inizia la fase di LEOP (Launch and Early Orbit Phase), che si protrarrà per tre giorni e che serve a testare i sistemi di base del satellite e a riconfigurarlo dalla modalità di lancio a quella adatta a iniziare la fase successiva, la cosiddetta SIOV (Satellite In-Orbit Verification). A questo punto, il satellite viene portato alla sua piena funzionalità e avviene l’attivazione degli strumenti scientifici. Durante il periodo di LEOP si accendono e verificano i sistemi chiave di METOP-SGA1, sia nello spazio che al centro di controllo:

- acquisizione della telemetria housekeeping, cioè dei dati tecnici legati al funzionamento del satellite;

- test della capacità di comandare il satellite;

- determinazione della prima orbita da parte del servizio di dinamica volo;

- misurazione Ranging/Doppler tramite il segnale ricevuto alla Ground Station di Svalbard;

- configurazione delle stazioni di terra e valutazione della prontezza a iniziare le operazioni di EUMETSAT;

- messa a punto finale e avvio del sistema di controllo del satellite presso il centro di controllo EUMETSAT di Darmstadt.

La missione di METOP-SGA1

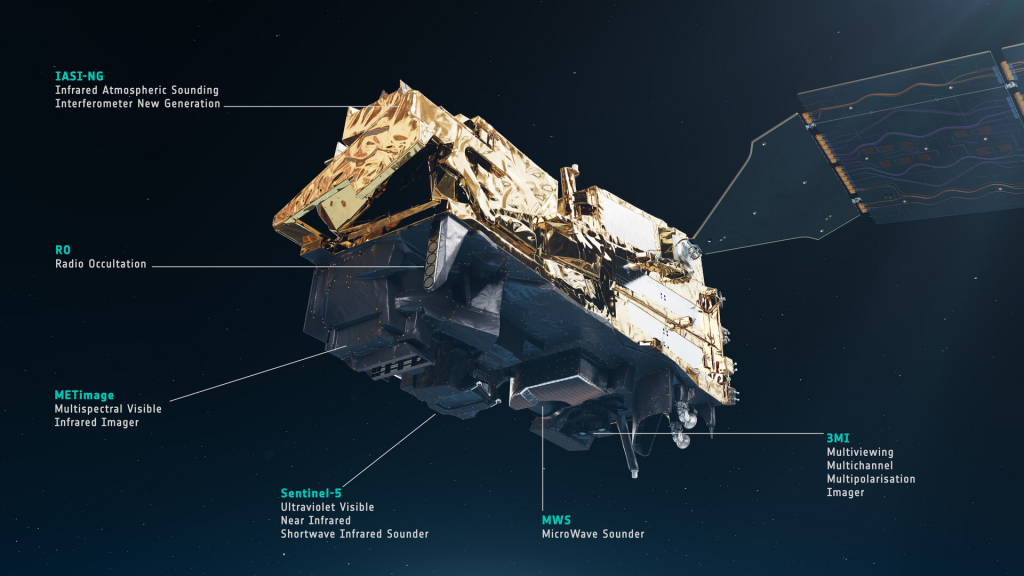

Il satellite METOP-SGA1 ospita un totale di sei strumenti scientifici. Il carico utile include l’Infrared Atmospheric Sounding Interferometer – New Generation (IASI-NG), un imager visivo e infrarosso METimage (Meteorological Imager), il MicroWave Sounder (MWS), un sensore Radio Occultation (RO) e il Multi-Viewing, Multi-Channel, Multi-Polarisation Imager (3MI). A completare il gruppo c’è Sentinel 5, commissionato dall’Unione europea nel contesto del programma Copernicus. Questo impressionante schieramento di strumenti di ultima generazione produrrà circa 1,5 gigabyte di dati al giorno, pari a 20 volte la quantità di dati raccolta dai METOP di prima generazione.

METOP-SGA1 condivide la stessa orbita della prima generazione di osservatori spaziali METOP, ma a differenza di questi ultimi gli strumenti scientifici sono suddivisi su coppie di satelliti (METOP-SG A e METOP-SG B). Il programma METOP-SG prevede la costruzione e il lancio di tre esemplari del tipo A e tre del tipo B. Le coppie di satelliti saranno lanciate a intervalli di circa sette anni, con i satelliti A che precederanno i satelliti B di circa un anno.

Un ricco parco di strumenti scientifici

I satelliti di tipo A portano a bordo un set di sei rilevatori:

- Copernicus Sentinel 5, conosciuto anche come UVNS, che è in grado di sondare in una risoluzione spettrale da 0,06 a 1 nm nelle lunghezze d’onda tra 0,27 e 2,4 μm, con un’area di 5 km x 5 km o 10 km x 10 km, a seconda della specifica banda di frequenza;

- MWS, un rilevatore a microonde che raccoglierà dati sui profili di umidità e temperatura atmosferici. Esso consente lo studio in qualsiasi condizione meteorologica su un’ampia regione dello spettro elettromagnetico tra 23,8 e 229 GHz, coprendo un’area compresa tra 17 e 40 km al nadir, a seconda del specifica banda di frequenza;

- 3MI, acronimo di Multi-viewing Multi-channel Multi-polarisation Imaging (3MI), che raccoglierà dati sugli aerosol sospesi in atmosfera a risoluzione moderata nella regione spettrale che va dall’ultravioletto (0,410 μm) all’infrarosso a onde corte (2,13 μm), a una distanza di campionamento di 4 km;

- RO (Radio Occultation), che studia le proprietà atmosferiche osservando la variazione del segnale di vari sistemi GNSS come GPS, GALILEO, BEIDOU, GLONASS e COMPASS quando questi attraversano l’atmosfera stessa;

- IASI-NG, la nuova generazione del rilevatore atmosferico a infrarossi già imbarcato sui METOP di prima generazione, che fornirà profili di temperatura e umidità atmosferica a varie quote, nonché i livelli di ozono e altri gas. Esso copre un’ampia fascia di sondaggi iperspettrali nell’infrarosso in quattro bande, con un dominio tra da 3,62 e 15,5 μm a un campionamento spaziale di circa 15 km (al nadir);

- METimage, per lo studio delle nuvole e della temperatura della coperture nuvolosa, del ghiaccio e della superficie dei mari, oltre che delle proprietà del suolo terrestre. Lo farà tramite immagini ottiche multiuso a risoluzione moderata in oltre 20 canali spettrali, che vanno da 0,443 a 13,345 μm con una distanza di campionamento spaziale al nadir di 500 m (250 m in due canali).

Altri quattro strumenti (SCA, MWI, ICI e ADCS) saranno imbarcati sul primo satellite di tipo B, il cui lancio è previsto nella seconda metà del 2026.

Una piattaforma fortemente autonoma

I satelliti della serie METOP-SG sono stati sviluppati sulla base delle più moderne tecnologie non solo in termini di strumenti scientifici, ma anche di piattaforma operativa. Grazie all’utilizzo delle funzionalità di autonomia di bordo, per il sua operatività nominale la missione non richiede l’invio periodico di comandi dal centro di controllo. A bordo sono presenti un “sistema di rilevazione e correzione degli errori” (FDIR – Fault Detection, Isolation, and Recovery) e un propagatore orbitale che consente il rilascio di comandi alle varie utenze basato sulla posizione del satellite sulla sua orbita. Quest’ultimo consiste in un piano di missione permanente basato su un ciclo di 29 giorni / 412 orbite / 14,2 orbite/giorno, gestito dal software della piattaforma. Sono completamente autonome, quindi, attività come la trasmissione di telemetria housekeeping in banda S, quella di dati scientifici in banda Ka e il comando di calibrazioni e modi osservativi specifici ai vari strumenti.

Il centro di controllo a Terra interverrà direttamente solo in risposta ad anomalie o per comandare operazioni speciali come la manutenzione straordinaria dell’orbita o degli strumenti, o per manovre anti-collisione, oltre che per deorbitare in modo controllato i satelliti della serie una volta giunti al termine della loro vita operativa.

Il programma EPS/METOP-SG

MetOp-SG è una parte vitale dell’impegno dell’Europa nel fornire informazioni accurate e tempestive per le previsioni meteorologiche, il monitoraggio climatico e la gestione ambientale. I dati di questi satelliti contribuiranno a proteggere vite umane, a sostenere le economie e a migliorare la comprensione del nostro pianeta.

Mentre la prima serie METOP era composta da tre osservatori individuali immessi in orbita ogni sei anni, la nuova missione METOP-SG comprende tre coppie successive di satelliti. Ogni coppia METOP-SG è composta da un’unità di tipo A e da una di tipo B, che trasportano una serie diversa, ma complementare, di strumenti scientifici. Il pacchetto comprende dieci strumenti diversi su entrambi i satelliti, alcuni dei quali basati sull’esperienza della prima serie METOP, altri completamente nuovi.

Il Sistema Polare EUMETSAT (EPS) è stato sviluppato da EUMETSAT a partire dal 2000 con i satelliti METOP di prima generazione lanciati nell’ottobre 2006 e nel settembre 2012. L’ultimo satellite METOP di prima generazione, METOP-C, è stato lanciato nel 2018. Successivamente è stato definito il Sistema Polare EUMETSAT di seconda generazione (EPS-SG), con l’obiettivo di fornire continuità ai servizi operativi dell’EPS per la meteorologia e il monitoraggio dei cambiamenti climatici. EPS-SG è necessario per garantire la transizione dall’EPS dal 2025 in poi, e si prevede che continuerà a operare fino al 2042.

In qualità di successore del Programma EPS, il Programma EPS-SG continuerà a supportare e migliorare i servizi principali di meteorologia operativa e monitoraggio climatico dall’orbita polare. Fornirà osservazioni a supporto di un ampio ventaglio di applicazioni presso i servizi meteorologici nazionali e altre entità operative degli Stati membri e cooperanti di EUMETSAT, e di altre collaborazioni internazionali.

In particolare, le previsioni meteorologiche numeriche su scala regionale e globale trarranno vantaggio dai nuovi sensori per misurare temperatura e umidità nell’infrarosso, nelle microonde e nella radio-occultazione, dallo studio dei moti atmosferici nelle zone polari estratti da immagini ottiche, da nuove misurazioni di precipitazioni e nubi effettuate da imager operanti in banda ottica, submillimetrica e delle microonde, e dalla misura ad alta risoluzione dei venti sulla superficie oceanica dell’umidità del suolo estratta dalle osservazioni con scatterometro.

Le missioni di imaging e scatterometria supporteranno anche il nowcasting (previsioni meteorologiche a brevissimo termine) ad alte latitudini, dove non sono disponibili misurazioni geostazionarie. A questa applicazione si aggiungono l’oceanografia operativa attraverso la fornitura di vettori del vento superficiale oceanico, temperatura superficiale del mare, copertura di ghiaccio marino e altri dati marini.

Le applicazioni relative alla composizione atmosferica, in particolare il monitoraggio e la previsione della qualità dell’aria, dell’ozono, degli aerosol e delle ceneri vulcaniche, nonché della radiazione ultravioletta superficiale, saranno supportate da osservazioni ad alta risoluzione nella banda che va dall’ultravioletto all’infrarosso termico. L’idrologia operativa e la gestione delle risorse idriche saranno supportate da misurazioni di precipitazioni, umidità del suolo e neve.

Video e immagini

EUMETSAT ha dedicato un album Flickr a METOP-SG, mentre per gli amanti della documentazione più completa, ecco il video completo della diretta del lancio.

Fonti: EUMETSAT, ESA

Ove non diversamente indicato, questo articolo è © 2006-2026 Associazione ISAA - Leggi la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.

Ove non diversamente indicato, questo articolo è © 2006-2026 Associazione ISAA - Leggi la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.