Il primo collegamento ottico europeo verso lo spazio profondo è realtà

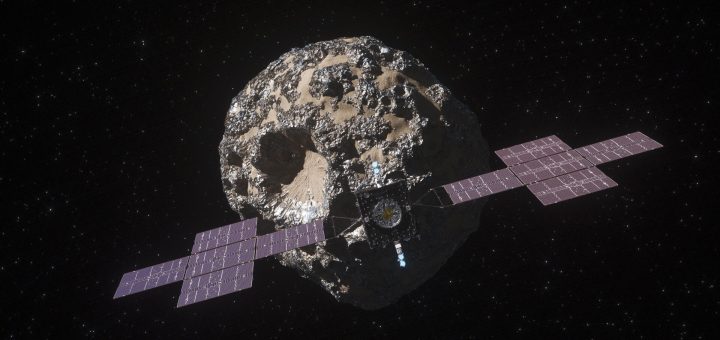

Il 7 luglio 2025 è stata una data storica per l’Agenzia spaziale europea (ESA): ha stabilito con successo un collegamento ottico con l’esperimento della NASA Deep Space Optical Communication (DSOC) a bordo della missione Psyche. Lanciata il 13 ottobre 2023 e distante circa 265 milioni di km, ovvero circa 1,8 ua – unità astronomiche, la connessione con la sonda è stata possibile grazie a due stazioni ottiche dedicate, appositamente realizzate in Grecia.

Si è trattato del primo dei quattro collegamenti programmati, che verranno stabiliti nell’arco di questa estate.

Un importante successo che scolpisce un’altra pietra miliare nella lunga e proficua storia di collaborazione fra le due agenzie spaziali, dimostrando il potenziale per l’interoperabilità fra ESA e NASA nell’ambito delle comunicazioni ottiche. In passato si è conseguito un risultato analogo soltanto con i sistemi a radiofrequenza.

Rolf Densing, Direttore delle Operazioni per ESA, ha spiegato che il successo di questa prima dimostrazione di comunicazione ottica verso lo spazio profondo da una base europea è un reale balzo in avanti nella realizzazione di una connettività internet veloce con veicoli spaziali nello spazio profondo. «Quanto raggiunto assieme ai nostri colleghi e partner dell’industria e dell’accademia, al Direttorato della Tecnologia dell’ESA e al Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, evidenzia l’importanza della cooperazione internazionale» ha concluso Densing.

«È un successo straordinario. Attraverso anni di progressi tecnologici, di sforzi di standardizzazione internazionale e di adozione di soluzioni ingegneristiche innovative, abbiamo abbiamo posto le fondamenta per l’internet del Sistema solare.», ha commentato Mariella Spada, Responsabile dell’Ingegneria e dell’Innovazione dei Sistemi di Terra dell’Agenzia spaziale europea.

Un collegamento laser attraverso il Sistema solare

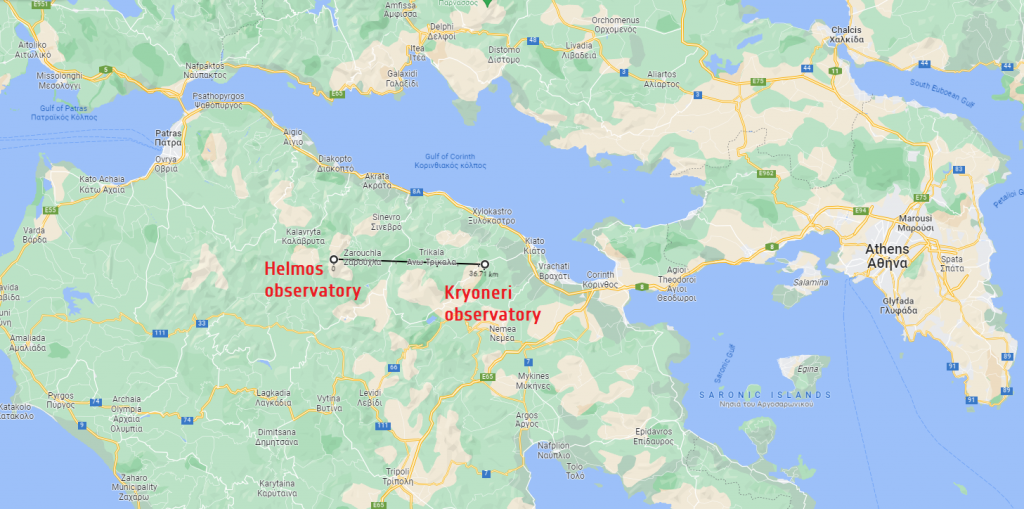

La campagna di trasmissione è iniziata in Grecia, dove l’ESA ha convertito due osservatori in stazioni ottiche di terra ad alta precisione.

Dal Kryoneri Observatory, situato nei pressi di Atene, è stato inviato un potente beacon laser verso la sonda Psyche della NASA. Benché esso non trasportasse dati, questo impulso è stato ideato per essere puntato con una precisione tale da essere agganciato dall’esperimento DSOC a bordo di Psyche, il quale in risposta ha inviato un segnale di ritorno alla Terra. Quest’ultimo è stato captato dall’Helmos Observatory, situato ad una distanza di 37 km dal primo osservatorio, su di una cima montuosa.

Anche Sinda Mejri, Responsabile per l’ESA del progetto del Sistema di Ricezione Laser al Suolo ha sottolineato l’importanza di questo successo tecnologico sottolineando che «questa sorta di “stretta di mano” ottica bidirezionale ha confermato il superamento di due principali sfide tecniche: lo sviluppo di un laser di potenza sufficiente da “colpire” un veicolo spaziale distante con estrema precisione e la costruzione di un ricevitore con la sensibilità necessaria da rilevare anche il più debole segnale di ritorno, a volte composto solo da pochi fotoni, dopo un viaggio di centinaia di milioni di chilometri».

Il Centro di controllo della missione del Jet Propulsion Laboratory, che ha sviluppato e gestisce sia l’esperimento DSOC sia la missione Psyche, ha fornito al team europeo la posizione precisa della navicella utilizzando delle potenti tecniche di navigazione. Esse erano comprensive del Delta-Differential One-Way Ranging (Delta-DOR), uno stratagemma già impiegato da ESA per le missioni interplanetarie, al fine di determinare con precisione la traiettoria dei veicoli spaziali.

Successivamente, gli esperti di ESA in dinamiche del volo dell’ESOC (Centro spaziale europeo per le operazion) a Darmstadt, in Germania, hanno compensato i dati dalle variabili in gioco come la densità dell’aria, i gradienti di temperatura e il moto planetario. Questo processo è come quello usato nei sistemi di navigazione satellitare, eccetto che per l’aumentata complessità legata alle distanze dello spazio profondo e alla necessità di un puntamento estremamente accurato.

In aggiunta a tutto ciò, per motivi di sicurezza durante le trasmissioni laser, alcune sezioni dello spazio aereo greco sono state temporaneamente chiuse.

Una lunga preparazione per una rapida installazione

Il successo di questo primo collegamento è il risultato di anni di preparativi e di collaborazioni, mentre le stazioni di ricetrasmissione ottica venivano costruite.

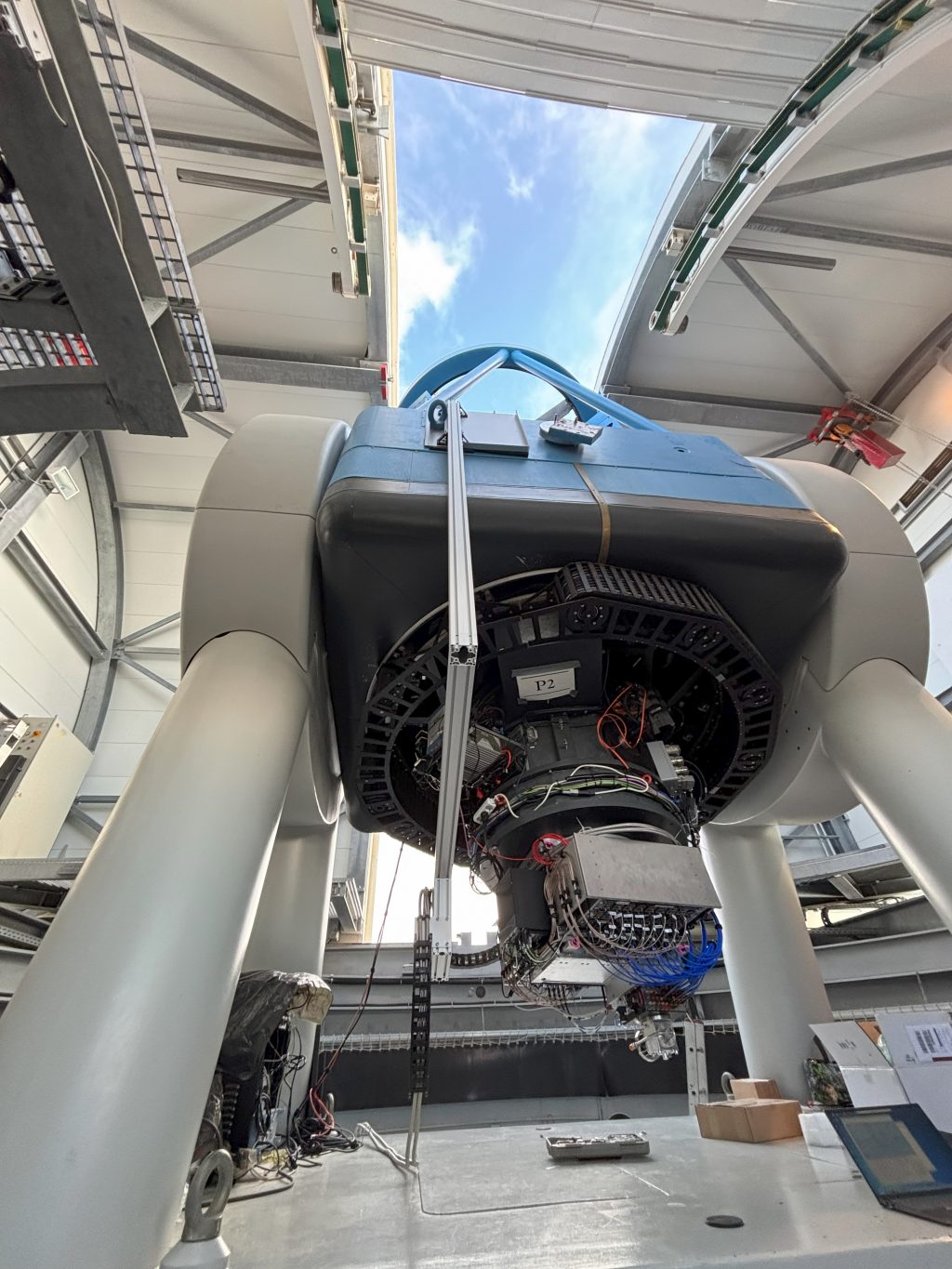

Il Ground Laser Trasmitter è dotato di cinque laser ad alta potenza con dei controlli di movimento ultra precisi, posizionati in un container lungo sei metri dotato di una piattaforma di sollevamento. Questa struttura è in grado di proteggere le apparecchiature più sensibili dalla luce solare durante il giorno, e di esporle all’aria aperta dopo il tramonto.

Riguardo alla stazione ricevente, il Ground Laser Receiver, è formato da un sofisticato banco ottico talmente sensibile da riuscire a rilevare i singoli fotoni. Il ricevitore è fissato saldamente sul retro del telescopio Aristarchos dell’Helmos Observatory, dotato di uno specchio riflettente da 2,3 metri e situato ad una quota di 2.340 metri sul livello del mare.

Lo scorso aprile il team ha svolto una campagna di prova inviando un singolo segnale a bassa potenza verso il satellite europeo Alphasat, situato in orbita geostazionaria a una quota di 36.000 km. Questo satellite è un vero e proprio banco di prova per le tecnologie delle comunicazioni ottiche, grazie a un terminale su misura fornito dall’Agenzia spaziale tedesca DLR.

L’installazione finale dei sistemi laser, dei cablaggi e dei sistemi di raffreddamento sono avvenuti nell’arco di una mattinata. Poco dopo i vari gruppi di tecnici hanno potuto procedere con delle simulazioni finali, per ripassare le procedure complete ed eseguire un test reale per ottimizzare le tempistiche e il coordinamento.

La task force ha visto l’impiego di sette persone presso Kryoneri e di dodici ad Helmos. La gestione della sonda Psyche e del terminale DSOC è avvenuta negli Stati Uniti presso il JPL, il quale ha inviato in Grecia due suoi esperti per coadiuvare le operazioni al suolo.

Un’occhiata al futuro

Il successo di questa dimostrazione non è solo un risultato tecnico, ma è anche uno sguardo al futuro delle comunicazioni nello spazio profondo.

Secondo quanto dichiarato da Andrea Di Mira, Manager per l’ESA del Progetto del sistema Ground Laser Transmitter presso l’ESOC, i collegamenti ottici promettono dei ratei di trasmissione da 10 a 100 volte più veloci di quelle garantite dai correnti sistemi a radiofrequenza. Inoltre, ha spiegato, la combinazione di questa tecnologia con quelle già disponibili per le comunicazioni a radiofrequenza, è essenziale per trasmettere il sempre più elevato quantitativo di dati delle missioni per l’esplorazione dell’universo.

Il pieno successo di questo test getta le fondamenta per il programma ASSIGN (Advancing Solar System Internet and GrouNd) dell’ESA che verrà presentato al Consiglio Ministeriale dell’agenzia (CM25) a novembre.

L’obiettivo del programma ASSIGN è di federare le reti esistenti in una “rete di reti” interoperabile, sicura e resiliente – il cosiddetto “Solar System Internet” (SSI) – per le missioni dell’ESA nonché per quelle istituzionali e commerciali, e di promuovere la competitività dell’industria europea per la sua realizzazione e il suo futuro sfruttamento.

La partecipazione dell’ESA alla dimostrazione DSOC è stata resa possibile da un consorzio di compagnie europee che ha incluso qtlabs (Austria), Single Quantum (Paesi Bassi), GA Synopta (Svizzera), qssys (Germania), Safran Data System (Francia), NKT Photonics Ltd (Regno Unito), e dal National Observatory of Athens (Grecia) il quale ha permesso di trasformare momentaneamente gli osservatori di Helmos e Kryoneri in stazioni ottiche per lo spazio profondo oltre a fornire delle infrastrutture critiche.

L’intero progetto è stato finanziato dal General Support Technology Programme e dal Technology Development Element entrambi dell’ESA.

Si punta a Marte, passando dalla Luna

ESA è attualmente allo studio di un rimorchiatore a propulsione elettrica per Marte, chiamato “LightShip”, il cui compito sarà quello di trasportare veicoli spaziali abitati verso il pianeta rosso. Dopo aver scaricato i passeggeri, LightShip si trasferirà in un’orbita operativa dalla quale fornirà servizi di comunicazione e navigazione tramite il sistema MARs Communication and Navigation Infrastructure (MARCONI), che avrà integrato anche il dimostratore di un sistema di comunicazione ottico.

L’elemento centrale del programma ASSIGN è la missione in orbita lunare SSI Node-1, destinata a gettare le basi per i futuri collegamenti ottici spaziali. Più precisamente la missione ha l’obiettivo di dimostrare l’affidabilità delle operazioni di routine di un collegamento ottico principale dall’orbita lunare, nonché di fornire un banco di prova per le tre tecnologie chiave identificate dall’ESA:

- comunicazione ottica

- reti resilienti, sicure e tolleranti le interruzioni

- posizionamento, navigazione e sincronizzazione nello spazio profondo.

La fase iniziale di progettazione è stata completata agli inizi di quest’anno presso la Concurrent Design Facility dell’ESTEC di Noordwijk in Olanda. Il team ingegneristico è pronto a passare alla fase successiva di sviluppo, inoltre il carico utile, o parti di esso, potrebbero essere utilizzati come payload ospitati in altre missioni o come parte di una missione SmallSat dedicata.

Il progetto prevede un terminale di comunicazione laser (Laser Communication Terminal – LCT) delle dimensioni di 13,5 cm e in grado di trasmettere dati ad una velocità di 5 Gbps. Questo ripetitore ad alta velocità potrebbe collegarsi ad una stazione ottica sulla Terra o ad un nodo geostazionario in grado di estendere la rete HydRON (High-throughput Digital and Optical Network) basata su un sistema satellitare in orbita terrestre bassa in grado di effettuare connessioni ottica su vari livelli.

Il sistema di posizionamento, navigazione e sincronizzazione PNT (Positioning, Navigation, Timing) e quello di comunicazione saranno interdipendenti. Il veicolo spaziale ha bisogno di una precisa sincronizzazione per coordinare le comunicazioni e calcolare le finestre di contatto, mentre il sistema PNT richiede dei collegamenti per la sincronizzazione temporale e per la condivisione dei dati di posizionamento. L’unione di queste funzioni rafforza l’efficienza, riduce i costi di dispiegamento e la resilienza della missione.

In conclusione, oltre ad aumentare il ritorno dei dati scientifici delle missioni, l’SSI ne ridurrà i costi, migliorerà l’autonomia di bordo e ottimizzerà l’uso delle risorse di comunicazione.

È essenziale che l’ESA e l’Europa rimangano attori chiave in questa impresa internazionale e che tutelino gli interessi dell’industria europea nel suo utilizzo, con conseguenti benefici economici per gli Stati membri.

Fonte: ESA

Questo articolo è copyright dell'Associazione ISAA 2006-2026, ove non diversamente indicato. - Consulta la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.

Questo articolo è copyright dell'Associazione ISAA 2006-2026, ove non diversamente indicato. - Consulta la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.