Scoperte nuove possibili tracce di attività tettonica su Venere

Un nuovo studio, recentemente pubblicato dalla rivista Science Advances, suggerisce la presenza di processi di tipo tettonico sulla superficie di Venere. Grazie a una combinazione di modelli geodinamici tridimensionali e a una nuova analisi dei dati provenienti dalla sonda Magellano della NASA, gli scienziati hanno ipotizzato che le corone, ampie strutture geologiche circolari presenti sulla superficie del pianeta, possano essere formate e deformate da attività tettonica, anche se differente da quella presente sulla Terra. Sul nostro pianeta, infatti, questa tipologia di strutture geologiche non è presente; al contrario, possiamo trovare le placche, la cui attività è all’origine di numerosi fenomeni, tra cui i terremoti. Comprendere, però, in modo dettagliato i meccanismi che regolano i processi di deformazione delle corone su Venere potrebbe essere la chiave per capire se in passato anche sulla Terra si siano formate strutture simili.

Queste evidenze, che si basano su una nuova analisi di dati topografici e di gravità della sonda immessa in orbita dalla NASA nel 1989 con lo Space Shuttle, potrebbero trovare una conferma dopo il lancio di VERITAS, previsto, al momento, non prima del 2031. La missione, infatti, avrà l’obiettivo di ottenere una mappa a tre dimensioni della superficie del pianeta, con una risoluzione maggiore rispetto a quanto fatto precedentemente da Magellano. Questo obiettivo, reso possibile da un radar ad apertura sintetica e da uno spettrometro che lavorerà nel vicino infrarosso, consentirà agli scienziati di approfondire i meccanismi geologici sulla superficie di Venere.

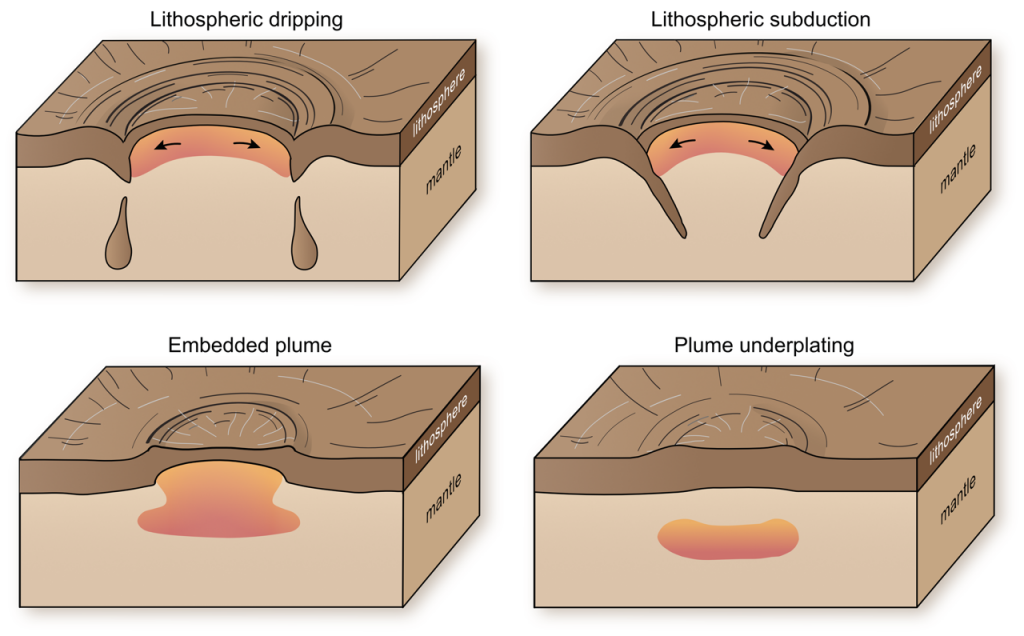

Dripping, subduzione e pennacchi

Analizzando i dati provenienti da 75 corone, i ricercatori hanno rilevato che il movimento di ben 52 di esse è legato ad attività tettonica. L’utilizzo di modelli geodinamici ha consentito di associare a questi processi alcune possibili spiegazioni. Primo tra tutti è il dripping litosferico, nel quale avviene la caduta all’interno del mantello caldo sottostante di parte del materiale roccioso più superficiale, il quale “gocciola” all’interno degli strati più profondi.

Anche la subduzione sembra essere un meccanismo chiave alla base dei movimenti di tipo tettonico. Questo processo, presente anche sulla Terra e legato alla sovrapposizione di diverse placche, su Venere sembra essere associato all’aumento di materiale litosferico ai bordi delle corone, che viene spinto verso il basso nel mantello caldo da pennacchi meno densi di quelli sottostanti.

Infine, la presenza di pennacchi nella parte superiore del mantello potrebbe essere associata ad attività vulcaniche sulla superficie di Venere.

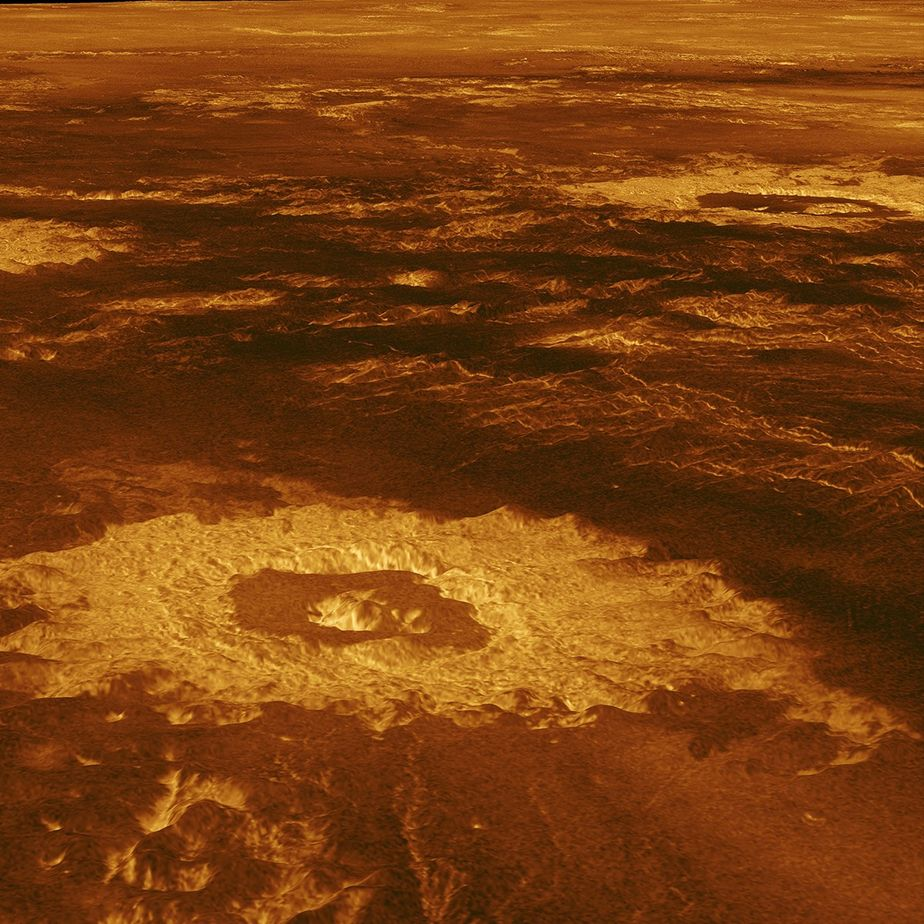

Corone

Tutto ciò che è stato dedotto all’interno dello studio deriva principalmente dall’analisi delle corone: colossali strutture geologiche particolarmente numerose, la cui origine non è ancora del tutto chiara. Proprio per la loro unicità e per i potenziali risvolti nello studio del passato geologico terrestre, queste formazioni rivestono un’importanza particolare.

Infatti, sebbene al momento non ne sia stata individuata la presenza sulla Terra, non si può escludere che abbiano avuto un ruolo durante le fasi più antiche della sua evoluzione. Comprenderne i meccanismi su Venere potrebbe quindi offrire una chiave interpretativa utile per ricostruire la storia geologica del nostro pianeta, antecedente all’avvio dei ben noti processi di tettonica a placche.

VERITAS

A causa della scarsa risoluzione dei dati ottenuti da Magellano, gli scienziati autori dello studio non sono ancora riusciti a tracciare un quadro sufficientemente completo dei processi che avvengono sotto la superficie di Venere. Per questa ragione la missione VERITAS (acronimo di Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography and Spectroscopy) sarà utile a vedere dove Magellano non è ancora riuscita a guardare, garantendo una maggior accuratezza nei dati topografici e di campo gravitazionale.

La missione scientifica della sonda, il cui viaggio durerà circa sei mesi, sarà articolata in due fasi principali. La prima, nella quale verrà impiegato lo spettrometro VEM, inizierà durante una pausa del primo aerofrenaggio, che avrà luogo dopo un mese dal suo arrivo. La seconda, che vedrà l’utilizzo anche del radar VISAR, comincerà dopo la manovra che la porterà in un’orbita circolare lungo i poli e durerà circa due anni e mezzo sulla Terra (e quattro giorni su Venere). Sarà proprio a partire da questo momento che il satellite acquisirà 28 terabit di dati ad alta risoluzione.

Questo articolo è copyright dell'Associazione ISAA 2006-2026, ove non diversamente indicato. - Consulta la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.

Questo articolo è copyright dell'Associazione ISAA 2006-2026, ove non diversamente indicato. - Consulta la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.